英语原文共 8 页,剩余内容已隐藏,支付完成后下载完整资料

为经典语义图辩护[1]

Croft与Poole(本期)大力主张将强大的计算方法运用于“经典”语义图的早期手工绘制中,并将其成果呈现在语义图上。而我将在本文阐明,与Croft和Poole展示的成果相比,经典语义图能够包含更多的变化,并且有着多维量表不可取代的特性。

显然,任何语义的并列关系都是随着时间而产生的。如图(1)的语义图所示,它是参照Auwera和Plungian(1998)共同采用的画法构造的。椭圆代表语义,中间的连线象征着这些意义相互关联,阴影则表示结构。在这幅图中,只有一种类型的阴影,因此它只包含一种结构,并且因为它有两种意思,所以可以称它为“多义词”。

我们可以用英语单词must来解释这幅抽象的语义图。Must可以表示两种意思:一种是非认知义(如图(2)的a句所示),另一种是认知义(如图(2)的b句所示)。这两种意思都带有一种必然性,二者相互联系。但是它们毕竟不同,所以我们可以认为must是一个多义词[2]。

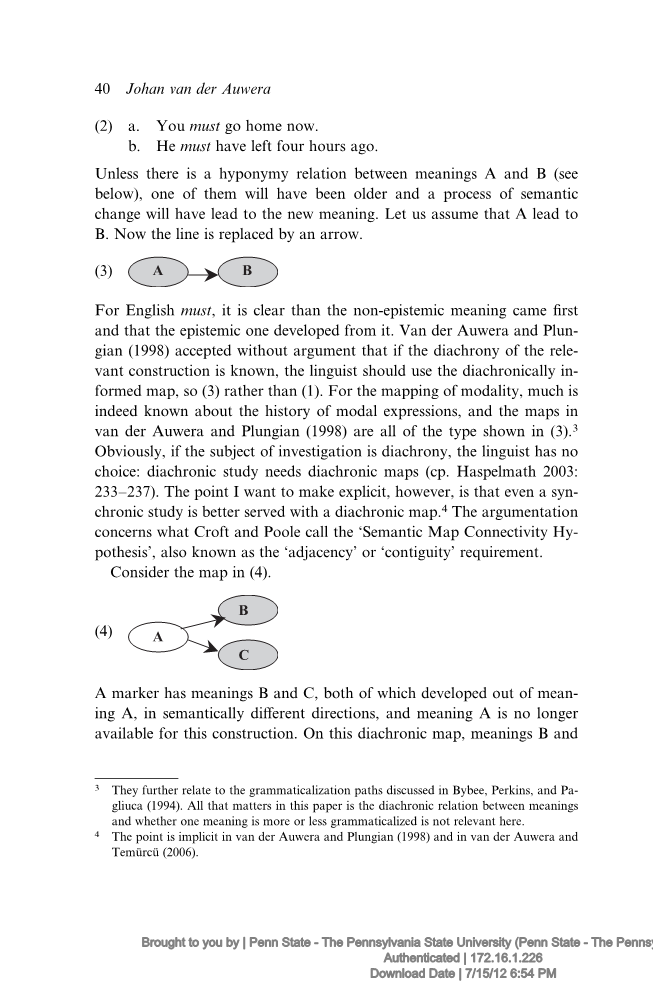

除非意义A和意义B之间存在着下义关系(如下图所示),即两者中有一个先诞生,并在语义演变过程中派生出了另一个。我们假设是A衍生出B,现在便可以将连线改为箭头。

对于英语单词must,很明显其非认知义要先于认知义产生,并延伸出后者。van der Auwera和Plungian(1998)都认同这一观点:如果知晓相关结构的历时特征,语言学家应该采用能够体现历时性的语义图,即使用图(3)而不是图(1)。关于情态义的映射,现有研究对于情态标记的发展历史已有足够的了解,因此van der Auwera和Plungian(1998)的语义图均以图(3)的形式进行呈现[3]。显然,如果调查对象是历时性的,语言学家别无选择:历时研究需要历时性的语义图(Haspelmath 2003:233-237)。然而,我想指出的一点是:即使是共时研究,也最好使用历时语义图[4]。这一观点也涉及到学者Croft和Poole提出的“语义图连续性假设”(有时也被称为“毗连性”或“邻接性”要求)。

如语义图(4)所示:

某个语义标记包含B和C两种意义,它们均由意义A沿着语义的不同方向发展而来,同时,这一语言结构不再表示意义A了。在这幅历时语义图中,意义B和C之间没有直接关系(即毗连关系或邻接关系),而缺失的一环就是意义A。关于这种并列关系的实证研究,可参照Van der Auwera和Plungian(1988:111-114;1999)和Haspelmath(2003:237)的相关成果,后者还参考了Croft的早期研究成果(Croft,Shyldkrot and Kemmer 1987)。需要注意的是,图(4)所展现的是一种语义关系。毫无疑问,意义B和C也是相关的,毕竟它们在同一结构当中。只要意义A还联系着这一语义关系,意义B和C就是相互关联的。但关键的是,这一语义联系应该是间接的。然而,在任何纯共时语义图中,包括语义多维量表本身,意义B和C却是直接关联在一起的,如图(5)所示。

语义图应该正确或尽可能正确地呈现语义,因此从这个角度来说,图(4)要优于图(5),即使是在共时研究中。从共识层面看,意义A可能仍然存在于语言当中(上文引用的真实示例情况也确实如此),问题是意义A可能不再由原来的语言结构表达,而转移到其他结构上。

此外,对于最优历时语义图的不足之处,还有一个争议就是同音异义。语义图所呈现的多功能性应该是一词多义而非同音异义。然而,同音异义的结构有时也出现在了语义图结构当中。van der Auwera、Kehayov和Vittrant(已出版)针对获得义情态标记进行了研究,即从get语源衍生出的情态标记。英语单词get本身就是一个很好的例子。它在(6)中可以表示“许可”。当然,其意义不止如此(Gronemeyer 1999),但是孩子们用它来表达父母的许可是完全可以的。

在英语中还有一个gotta结构:

这一结构由have got to派生而来,但由于have部分语法化了,所以我们只得到了一个粗略的get结构。第(6)句中的got to结构能够进入情态语义图,是因为获得义能衍生出了情态义;第(7)句中的gotta表面上和它情况类似,然而实际上,它的情态义是由占有义衍生出来的。假设这两个句子中的got to与gotta形式等同,我们便可以得到一对同音异义词。同样地,它们之间也存在语义联系,但这种联系是间接的、历时的、非情态的,却早于情态产生。图(8)是一幅简化的语义图,其中,我们将第(6)句的语义解释为“过去的许可”,将第(7)句的语义概括为“当下的义务”。在此我假设got to与gotta的含义都被虚化了,所以将它们都涂上了同样的阴影,意味着它们可以用同一个语言结构来表达,即got to/gotta。这幅图还进一步表明了许可义是由获得义派生的,而义务义是由占有义派生的,更准确地说,是由占有义通过获得义派生的。单词get的一种形式可以用于表达两种先于情态义产生的本源义,因此我将它们也用同样的底纹标示出来。

从共时层面对(6)(7)中的用法进行描写,假定got to与gotta形式上相等同,那么人们一定会将它们联系起来,最终认为它们的含义相互关联。当然,将许可义与义务义联系起来并没有语义上的问题,但令人困惑的是为什么got to/gotta的许可义只能表示过去,而义务义只能表示当下。图(9)是进一步简化后的语义图。

与上文中“缺失的一环”情况相同,首先我并不否认这两个意义在形式上的关联(假定的同音异义词当然也是一种相似性)甚至是意义上的相关性,许可义和义务义都是情态义的影子。但我要指出的是,无论是历时性(这一点显而易见)还是语义的呈现上,图(8)都比图(9)更具有启发性。同理,如果将这一结论稍加修改,我们会发现:对纯共时语义图的批判同样适用于纯共时多维量表的结构。

值得注意的是,无论是在抽象的缺失一环的并列关系,还是在具体的got to/gotta例子中,历时联系最终都是一种语义联系。图(4)中的意义A与意义B、C都有语义上的关系;图(8)中先于情态义产生的语义域是联系获得义与占有义的桥梁。但是共时性非邻接关系的形成与任何历时联系都毫不相关。倒是语言接触也许起到了一定的作用。双语运用这一社会因素,使得说话人仿照其他同域语或更具影响力的语言给自己语言中的某个结构赋予一种新的意义,这种新义与原义之间存在着某种间接联系。获得义情态标记就是个很好的例子。van der Auwera、Kehayov和Vittrant(已出版)认为,获得义情态标记的多功能性产生于东南亚大陆和波罗的海周边地区这两个清晰的语言区域,而获得性情态标记则是这两个地区内部语言迁移的产物。对于绘制语义图的语言学家们来说,好消息是他们无需担心那些只因社会接触诞生,却缺乏邻接特征的语义。因为它们不是例外,语言学家们无需为它们修改语义图,也无需再添加额外的连线让语义图变得更加复杂。

上文多处提到:历时语义图就是最好的共时语义图。这一富有争议性的观点也支撑着另一个同样备受争议的观点,即能够体现语言符号所指与语义联系的语义图就是最好的语义图。所以,我更推崇具有牢固语义联系的语义图(即将意义B和C通过间接而不是直接的方式更好地联系在一起),并且在绘制时,最好不用那些语义相似程度不高的同音异义词[5]。

还有一个论据能够支撑上述的两个观点。正如我们所知道的那样,语义演变过程有不同的类型,可以细分为专门化、泛化、转喻和隐喻。如果语义图能够体现语言符号的所指与语义间的联系,并具有历时性,让人们能从中知道语义发展的过程,那么我们没有理由不将这些呈现在语义图当中。学者van der Auwera和Plungian(1998)对这种方法进行了首次尝试。他们共同协定采取下面的画法。

为了研究情态标记,我们没有必要在语义图中用不同的形式展现出隐喻和转喻对于词义演变的不同影响,尽管这一点做起来很容易。

值得注意的是,椭圆的包含关系其实象征着专门化与泛化之间的差别,对此我们也可以从共时层面对其做出有意义的解释。即使将箭头改为线条,我们仍然能够表示出它们的下义关系而不是隐喻或转喻的关系。

但我看不出多维量表如何能够捕捉到这一点。因为下义关系与转喻或隐喻是语义上的区别,所以多维量表不可能像具有语义图那样的语义性质。

当然,我们很难绘制出既能体现历史特征又能完全反映语义的语义图。它们不会轻易从跨语言数据中浮现出来,除非我们先对语义或语用特征做出假设,判定它们之间的关系(Croft and Poole 本期第5页)。而足不出户的凭空猜想往往还需要反反复复的实证研究才能被充分证实。对历时性的要求使得语义图的绘制更加困难,对某些研究对象和语系来说根本不可能[6]。同时还需注意的是,Croft和Poole(本期第6页)认为经典语义图不能处理例外的观点并不成立。事实上,这些例外的特殊存在(例如“缺失的一环”、下义关系和语言接触干扰的情况)更加证明了经典语义图的优势所在——它既可以表征历时变化,又体现了纯语义性质。

最后,我想指出的是,我主张继续采用经典语义图,不应被误解为反对运用Croft、Poole、Levinson、Meira(2003)和Wauml;lchli(2006)等人提倡的多维量表的研究方法,其原因也不像这些作者们给出的那样。其中一个重要却简单的原因已在前文有所暗示,即很多语言没有或缺乏历时资料。如果历时语义图才是最好的共时语义图,那对于这些语言来说,这种最好的语义图不过是空想。另一个重要原因曾被Cysouw(2007)和Sansograve;(2007)提到过,即多维量表的研究方法有利于展示不同意义出现的频率,而经典语义图不能——也无意展示——哪种多义现象更常见、少见或者即使可能存在却未经证实。因此,这两种语义图我们都需要,也许最好的语义图是一种覆盖式结构,而不像Croft和Poole的图6那样。

安特卫普大学

johan.vanderauwera@ua.ac.be

References

[1] Bybee, Joan, Perkins, Revere, and Pagliuca, William. 1994. The evolution of grammar: tense, aspect and modality in the languages of the world. Chicago: University of Chicago Press.

[2] Croft, William, Shyldkrot, Hava Bat-Zeev, and Kemmer, Suzanne. 1987. Diachronic semantic processes in the middle voice. In Papers from the 7th International Conference on Historical Linguistics, eds. Anna Giacalone Ramat, Onofrio Carruba and Giuliano Bernini, 179–192. Amsterdam: Benjamins.

[3] Cysouw, Michael. 2007. Building semantic maps: The case of person marking. In New challenges in typology: Broadening the horizons and redefining the foundations, eds. Matti Miestamo and Bernhard Wauml;lchli, 225–247. Berlin: Mouton de Gruyter.

[4] Gronemeyer, Claire. 1999. On deriving complex polysemy: the grammaticalization of get. English Language and Linguistics 3:1–39.

[5] Haspelmath, Martin. 2003. The geometry of grammatical meaning: semantic maps and cross-linguistic comparison. In The New Psychology of Langauge. Cognitive and Functional Approaches to Language Structure, ed. Michael Tomasello, 211–242. Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum.

[6] Levinson, Stephen, and Meira, Seacute;rgio. 20

剩余内容已隐藏,支付完成后下载完整资料

资料编号:[238904],资料为PDF文档或Word文档,PDF文档可免费转换为Word